空をゆく一かたまりの花吹雪 高野素十

高野素十(たかのすじゅう)は、1893年(M26.03.03)生まれの男性。

本名、與巳(よしみ)。医師。俳人。

高濱虛子に、大正12年より師事。山口誓子、阿波野青畝、水原秋櫻子とともに「ホトトギス」の四Sと称された。「芹」主宰。1976年(S51.10.04)逝去。

蹴上インクラインの桜

私は、数年前の4月、京都の蹴上インクラインの桜を見に行ったことがある。

石垣に沿って満開の桜並木を見上げながら歩いていると、急に一陣の風が吹き上がり、桜の花びらが宙に舞い、瞬く間に先行く人が見えなくなるほどであった。

その時、この句が思い出され、なるほど「一かたまりの花吹雪」とは、これほど風に乗って飛ばされるものなのかと驚いた記憶がある。

素十の俳句は、ほとんど説明や解説がいらない。見たままを素直に、そのまま飾らず言葉にしている。どこかで、この句は吉野での作と聞いたことがあるが、吉野に限らず日本中、いや世界中どこであっても通用するのではなかろうか。

一句の中には、桜のことしか書かれていない。一物俳句の見本のような句である。真似しろと言っても、簡単にできそうで出来ない。究極の俳句とも言えよう。

このような句を、一生かけて一句でも残してみたいものである。

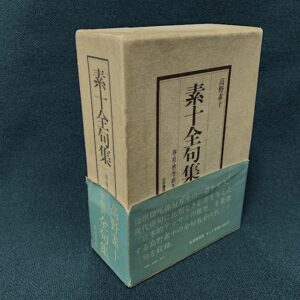

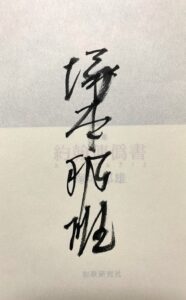

素十全句集

『素十全句集』は、春1344句、夏1658句、秋1455句、冬・新年1135句の四冊に別れた文庫版サイズ。季節ごとに分かれているので携帯には便利なのだが、すべての季題別索引が「冬・新年」の分冊にしか無いのが残念。

句集の帯に、「俳句の道は、ただ、これ、写生。これ、ただ、写生。」と素十の言葉が輝いている。

書 名:素十全句集

発 行:1979年(S54) 12月20日

著 者:高野素十

発行所:永田書房