沈黙の音は、音というよりは、響きです。

音は、空気などの媒体で伝わりますが、響きは、媒体がなくても伝わっていきます。

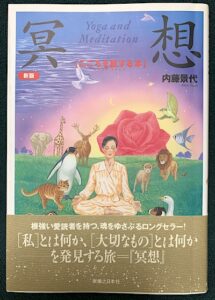

『冥想』 内藤景代

一度や二度読んでも分からない(理解できない)本がある。

作者の言葉や書いてある内容はうっすら分かるので、それで読んだ気になるのだが、実のところその真理が分かったのかと考えるとはなはだ心許無い。

上掲の言葉も、昔、読んだときはそれほど気にも止まらなかったのだが、また読み返してみると、なるほどそうだったのかと合点がいく。

興味の持ちようから来るものなのか、それとも、様々な雑学に触れイメージの幅が広がったからなのか、何となくすんなり落ち込んでくるから不思議である。

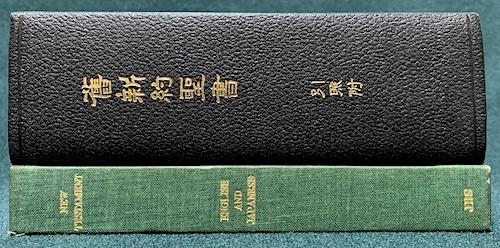

『冥想』(新版)表紙

『冥想』(新版)裏表紙

ヨガのディヤーナには、「音を観る」瞑想があるそうだ。これを作者は「観音」と呼んでいる。

仏教で使われる「観音菩薩」の、あの観音に違いない。玄奘三蔵(三蔵法師)は「観察された(avalokita )」と「自在者(īśvara)」の合成語で、衆生の苦悩を観ずること自在なるものと解釈し「観自在」と漢訳した。般若心経の冒頭にも「観自在菩薩」と用いている。

つまり、観世音菩薩と 観自在菩薩 は、サンスクリット語のアヴァローキタイシュヴラ ボーディーサットバ(avalokitasvara bodhisattva)を漢訳した同一のものを指している。

中国の仏典翻訳家として、六朝時代の鳩摩羅什は「旧訳」、唐の時代の玄奘は「新訳」として、同じサンスクリット語の「アヴァローキタイシュヴラ(avalokitasvara)」を、それぞれ「観世音」(悩める世間の人々の音声を観ずるもの)や「観自在」(衆生の苦悩を観ずること自在なるもの)と漢訳している。

話を戻そう。

書籍裏表紙の解説によれば、内藤景代は、1946年、東京生まれ。早稲田大学ではフランス文学を専攻していたようだが、その後ヨガスクールを主宰し、ヨガや精神世界の著作を多く出版している。

内藤景代による「観音」、すなわち沈黙の音とは、音というよりは、響きで有り、空気などの媒体がなくても宇宙の彼方まで果てしなく伝播されるもの・・・というイメージを、観る・・・と捉えられているところが、私には新鮮であった。

続きを引用すると、

五感の耳で聴くのではなく、”第三の目”で、響きを観るのです。

響き=振動は、振動数が同じなら、一方が鳴りやんでも、一方は鳴り共鳴します。だから、大切なことは、宇宙意識の響き=フォーファットの振動 と同じ響きを唱えることです。その響きが、「オーム」です。

と、書かれている。「オーム」を唱え、共鳴し、宇宙意識に感応するのだと。

また別のページには、

宇宙的人間の内部で、宇宙的意識の波動(フォーハット)と、大地の根源的エネルギー(クンダリーニ)は、一つに結ばれます。

父なる天と、母なる大地が、人間のなかで、結婚するのです。天・地・人。

とも、解釈している。

想像を宇宙に巡らすと、NASAが1977年に打ち上げた『ボイジャー1号(Voyager 1)』は、47年の時を超え、今も地球から光速で23時間かかる星々の中(地球から249億km)を、時速6万km(秒速17.1km)で旅をしている。

ボイジャー1号の推進力は、初期加速によるもので、動力源は、原子力電池(470W, 30V, 打上げ当初)、放射性同位体熱電気転換器(RTG)でプルトニウムの崩壊熱を利用して電力を生成して通信、姿勢制御等を行っている。しかも、2036年には、遠距離(電波の強さが距離の2乗に反比例して弱まるため)で、通信不能になるのではと心配されている。

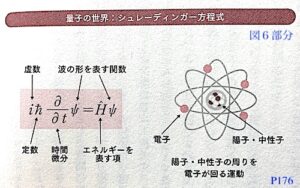

初期加速で飛び続ける物体や光の波動とは、いったい何の中を移動しているのだろう。「量子もつれ」とは、ある意味、共鳴のようなものだろうか。しかし、遠く離れていても瞬時に影響を及ぼす不気味さは、まさに「観音」の作用のようでもある。

地球上で願った思いが、銀河の果ての宇宙の絶対者(例えば観音菩薩とよべるような何者か)に瞬時に届くなら、物質は不可能でも、思念がテレポーテーションするといった現象も観測できるようになるかも知れない。

「オーム」(発音はアオム、またはアウム)と唱える呪文が、胸から頭を抜けて響く時、その波動に共鳴・感応する何者かがいると信じれば、この宇宙がもっともっと面白く感じられ、仏教や天文学への興味も尽きることがない。

書 名:『冥想』

著 者:内藤景代

発 行:2004年7月22日(新版8刷) 初版は、1980.06.15

出版社:実業之日本社

参考:

注1:ディヤーナ

ヨガや仏教において、瞑想や禅定、静慮などを指す言葉。意識を一点に集中し、その状態を継続することで、内面の静けさを得る実践法とされている。

注2:「観世音と観自在」

法相宗大本山薬師寺 管主 加藤朝胤(かとうちょういん)

https://yakushiji.or.jp/column/20220926/

注3:ボイジャー1号

ボイジャー1号(Voyager 1)は、1977年に打上げられた、NASAの無人宇宙探査機。