「浮世」という言葉は「定めなき無常の世界」という意味である。もともとは現世の事物が実在ではなく、すべてが幻であるという仏教的な世界観に由来している。

『歌川広重』 アデーレ・シュロンブス

『歌川広重 HIROSHIGE』 表紙

一冊の本を買い求めるとき、その中の「たった一枚の絵」が気に入ったからということがある。

「浮世絵展」や「安藤広重展」を見に行ったからではなく、書店の画集コーナーで目に止まり、急に欲しくなってしまった。

値段も手頃で、後々の参考にもなると考え、100P足らずの薄い広重の画集を購入した。

今、考えれば、私の最も好きな浮世絵作家は葛飾北斎なのだが、中学や高校の頃は、歌川広重だったような記憶がある。

中でも、『東海道五十三次』シリーズの「生野」の雨脚や人物描写の巧みさに、これが木版画なのかと舌を巻いた覚えがあり、浮世絵の模造印刷を買って長らく壁に貼っていた。

『東海道五拾三次』の「生野 白雨」

精密な木版画の浮世絵復刻版『東海道五拾三次』全作品を見たのは三十代半ば。知人が購入したものを一枚一枚じっくりと鑑賞したが、和紙に劣化もなく綺麗すぎて、復刻版と解っていたからか、あまり感動できなくて残念だった。

今なら、パソコンから文化庁が作成した文化遺産オンライン「東海道五拾三次」も簡単に調べることもできるので、便利になったものである。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/537079

上掲の引用文章は、

TASCHENベーシック・アートシリーズの「HIROSHIGE」より。

文章の内容については、ここでは触れないでおく。

最近では、「安藤広重」より、作家名の「歌川広重」が一般的になったようだ。

広重について解説した著者のアデーレ・シュロンブスは、ケルン大学とハイデルベルク大学で中国学、東アジア美術史、ヨーロッパ美術史などを学び、1984年から1987年まで京都大学に留学、1991年にはケルン東洋美術館の館長に就任したような経歴の持ち主。

翻訳者の「Hideo Togawa」の上手さもあるのだろうが、原文が優れていなければ、ここまでの訳文にならないだろう。現代の日本人以上に、江戸の庶民の日常を理解していたような随筆的解説になっているところも見受けられる。

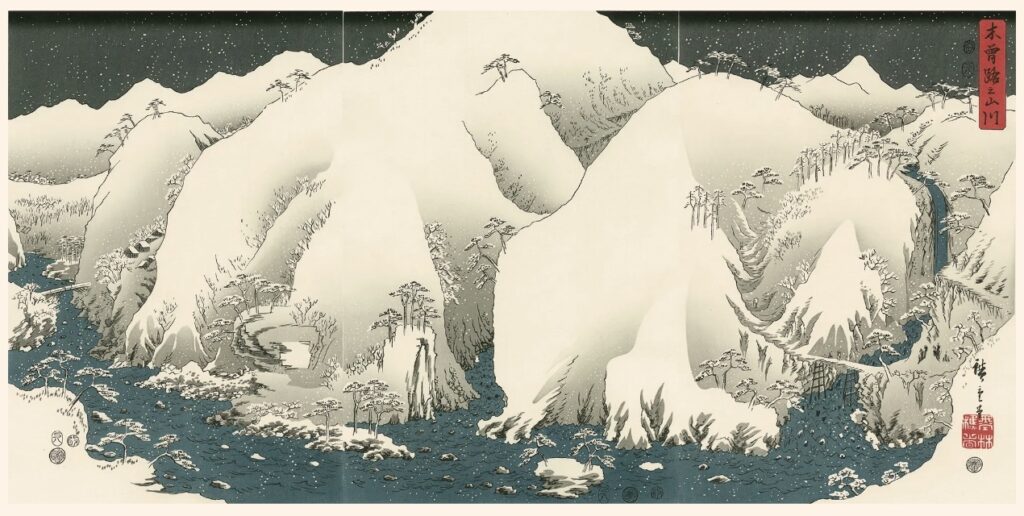

さて、本書の中の「たった一枚の絵」と言うのは、82-83Pに見開きとなった図板、「木曽路之山川」(安政4年、1875)であった。

歌川広重「木曾路之山川 雪月花之内 雪」

画寸法(大判錦絵3枚続):37.1 × 76.5 cm

用紙:越前生漉奉書

版元:岡沢屋

解説:中国の山水画の様式を取り入れた堂々とした画面は、まるで死期の近づいたことを予感したかのような、広重の生真面目さと心の静けさを感じさせる。

木曽の峡谷を上空より眺め、雪に覆われた谷から木もまばらな山頂に視線を巡らし、そして、谷川の橋の上を行く人の姿に目を留めれば、そのあまりの小ささが、あらゆるものを飲み込んでしまう広大無辺の自然の大きさを思い起こさせる。

今ならドローンを利用して、上空からの俯瞰図も制作しやすいだろうが、江戸時代後期にこれほどの雪山と木曽川を描けた才能には驚きを隠し得ない。まだ本物は見ていないが、この雪の白さは、漉き和紙の色をそのまま残して表現したものに違いない。なお、この絵に描かれた場所が「木曽川支流である大桑村阿寺川流域の風景」との説もあるが、部分的に写実であったとしても、何処かは特定されていない。雪景色の中にたった一人、坂道を降りてくるような米粒ほどの人物が描かれているところなど、人々の有り様を描こうとした広重の特徴とも言えるだろうか。

撮影:2025.10.28

書 名:歌川広重 HIROSHIGE

著 者:アデーレ・シュロンブス(Adele Schlombs)

翻 訳:Hideo Togawa

発 行:2009年

発行所 :Taschen (タッシェン・ジャパン)

書籍内画像:ウィスコンシン大学マディソン校付属チェイゼン美術館

”ヴァン・ヴレック浮世絵コレクション”

参考:

注1:TASCHEN(タッシェン)

ドイツの革新的なアートブック出版社。1980年にベネディクト・タッシェンが設立。 当初は、ベネディクトの漫画コレクションを出版していたが、のちにアート、デザイン、建築、写真などの幅広い分野の書籍を世界中に展開している。

https://www.taschen.com/en/books/art/49219/hiroshige/

注2:文化遺産オンライン「東海道五拾三次」

江戸と京都を結ぶ東海道の53駅に、日本橋と京都三条大橋を加えた55図揃いのシリーズ。明快な色の対比とユーモアあふれる人物描写は、浮世絵風景画としては軽快な印象に仕上がっている。

版元の名にちなんで「保永堂版東海道五拾三次」と呼ばれている。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/537079