何億光年 輝く星にも

寿命があると教えてくれたのは

あなたでした

季節ごとに咲く一輪の花に

無限の命

しらせてくれたのも

あなたでした

『さよならの向う側』 阿木燿子

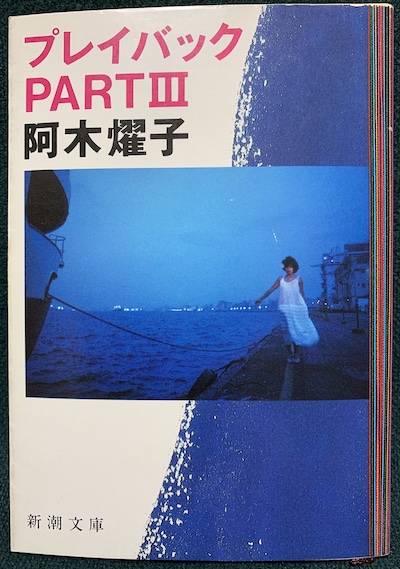

『プレイバックPARTⅢ』文庫版の表紙

『プレイバックPARTⅢ』文庫版の裏表紙

昭和世代以降の人は、歌手・山口百恵の引退コンサートで歌われた『さよならの向こう側』を何度繰り返して視聴したことだろう。

少し陰のある艶っぽい声と音にのせる情感は、同世代の女性たちを遥かに超えていたと思われる。

そして、この歌の作詞家が阿木燿子であり、作曲は宇崎竜童であった。

普段からあまり歌を口ずさまない私は、この詩の最初の三行の歌詞フレーズしか記憶に残らず、あとに続く、

「Last song for you, Last song for you」の耳障りのいい音ばかり心に繰り返して聞こえていたのだった。

いつだったか、行きつけの書店でこの新潮社の文庫版を見つけて購入したのは、阿木燿子の作詞が好きだったのと、カメラマン・篠山紀信の撮った山口百恵の数カットの写真があったからに他ならない。

山口百恵は、芸能活動を引退して俳優・三浦友和と結婚することが決まっていた。

阿木は、その事実を知っていたからこそ、

「何億光年 輝く星にも、寿命があると教えてくれた」と、芸能スターとしての輝きには終わりがある。しかし、「季節ごとに咲く一輪の花に、無限の命、しらせてくれた」と、一人の人間として季節ごとの花を咲かせつつ、生命の連鎖で無限の命がこれからは続くのだと、語り聞かせている。

優れた作詞家の歌詞に作曲家の音が乗り、魂を込めて歌える歌手がいると名曲が生まれる。

山口百恵の歌では、阿木燿子・宇崎竜童夫妻による「イミテイション・ゴールド」(1977年)や「プレイバックPARTⅡ」(1978年)の音感も好きなのだが、言葉としては「さよならの向う側」に惹かれてしまう。

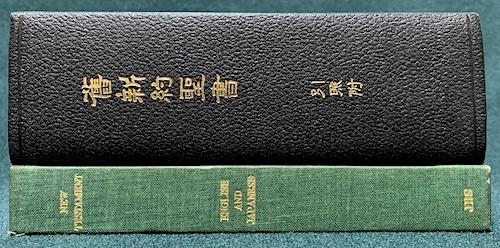

ちなみに、「アポカリプス・ラブ」の歌詞には、ヨハネの黙示録21章6節から、

「私は アルパ・オメガ 汲んでも尽きぬ命の泉」ほかが引用されている。

最近、「Last song for you, Last song for you」と呟いて、

何故だか越路吹雪が歌っていた「ラストダンスは私に」を思い出してしまった。

実は、鷹俳句会を主宰した藤田湘子の十八番の持ち歌だった。毎年、東京會舘で開催された鷹俳句会新年会の二次会などで、興が乗ると終盤に皆に勧められて情感たっぷりに「間」を取りながら、ややスローテンポに歌ってくれた。

俳句にも、落語にも、歌謡曲にも、この「間」が大切なんだぞ・・・と諭すような、実に温かみのある艶っぽい歌い方であった。

藤と秋空

書 名:プレイバックPARTⅢ

編 者:阿木燿子

発 行:1985年12月20日(S60)

発行所 :新潮社 (新潮文庫)

レイアウト:浅葉克己、

写 真:篠山紀信

参考:

注1:阿木燿子

(あき ようこ、1945年5月1日 – )は、日本の作詞家・女優・小説家・エッセイスト。本名は木村広子(旧姓は福田)。明治大学文学部卒業。夫はミュージシャン・俳優の宇崎竜童。(Wiki)

注2:アポカリプス・ラブ

ヨハネの黙示録21章6節「わたしは、アルパでありオメガである。」

(日本聖書協会 Japan Bible Society 1955)