百家姓は、伝統的な中国の教育課程において子供に漢字を教えるための学習書のひとつ。中国の代表的な漢姓を羅列してあるだけの内容だが、三字経・千字文と同様に韻文の形式で書かれている。

フリー百科事典『ウィキペディア』

Youtubeを見ていたら、中国時代劇『九重紫』の新作紹介ビデオが始まった。

ところが、登場人物名と出演者名で、「ウ、ム、む、む〜」の有り様。

原因は、漢字の種類と読み方の問題に起因している。

もちろん、漢字には、日本で一般的に使われる常用漢字と正字(旧漢字)、中国や台湾で使われる「簡体字」と「繁体字」があることは知っているが、書けなくても読むくらいはできるとタカをくくっていたのだが、まったく手も足も出ない。

例えば、「竇」に「ドウ」と、フリガナが入っていた。日本では「トウ」とか「トク」、穴蔵とか水路のイメージ。部首が「アナカンムリ」で、下に「売る」の正字「賣る」が入っている。

中国歴史では有名な氏族名なのだろうが、日本史や世界史で習った記憶には一人も居ない。

簡体字はムリとしても、繁体字は日本の正字とほぼ同じだし、長年、塚本邦雄の短歌や評論、小説を正字で読んできたのだから大丈夫のはずであったのだが、人名はさっぱり分からなかった。これだけは、文面や内容から読み取る事もできず、何度も使って記憶するしかないのである。しかし、使う機会も無いとなれば尚更であろう。

私には、帰国子女の友人はいても、大陸育ちの中国人の知人が居ないので名前を覚える必要がなかったからかも知れない。

例えば、「図 と图 と 圖」や「関 と关と 關」、「広 と广と 廣」、「売と 卖と 賣」が、同じだと言われても、慣れないと確かに読めない。

そんなことを考えていたら、Wikipediaの中に、「百家姓」(ひゃっかせい)」なる項目があることを知った。

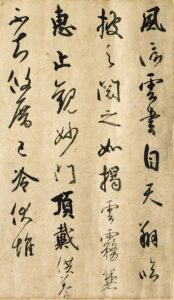

「千字文(せんじもん)」は有名だし、長詩であっても、各部分の意味もわかりやすく、臨書の見本にも使われているので読む機会も多い。

ところが、「三字経」や「百家姓」については、これまで触手も動かず、ほとんど見過ごしてきた。

なるほど、中国人の子供は、こんな漢字を書いて読んで学習してきたのかと思うと、日本の「いろは」仮名は何と簡単で便利だったのだろうと、弘法大師空海(774~835)に感謝せずにはいられない気持ちになった。

確かに、「いろは歌」を空海が作ったという証拠はまだ無いそうだが、彼の才能あればこそなどと、空想世界がますます広がり続けている。

「2025年7月5日の大災害予言」などが当たらず、この宇宙が平安で美しくありますように。

参考:

注1:百家姓 (ひゃっかせい)〔ウィキペディア〕

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E5%AE%B6%E5%A7%93

注2:千字文 (ひゃっかせい)〔ウィキペディア〕

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%AD%97%E6%96%87

注3:雪竇重顕(せっちょう じゅうけん)〔ウィキペディア〕

中国の北宋の禅僧。諡は明覚大師。俗姓は李。字は隠之。遂州遂寧県の出身。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E7%AB%87%E9%87%8D%E9%A1%95