ともしびの明石に泊てて聴く琵琶の音ぞ沈みゆく夜のわたつみ

塚本邦雄

嘆きつつ明石の浦に朝霧のたつやと人をおもひやるかな

光源氏

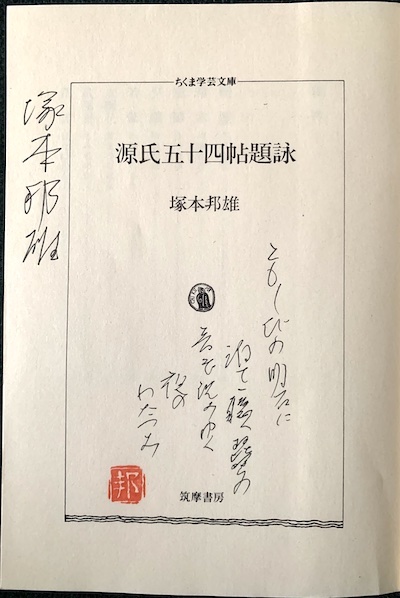

わたくしの手元にある文庫版『源氏五十四帖題詠』の扉には、塚本自筆の「ともしびの明石」の歌一首と「邦」の朱肉白文の落款印、そして著者名のサインが入っている。

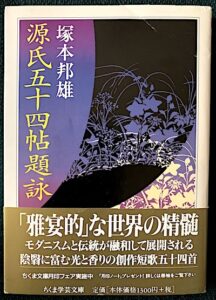

『源氏五十四帖題詠』表紙

扉、塚本邦雄の短歌と印、サイン

20年も前の事ゆえ、どうやってこの文庫本を入手したのか、すっかり忘れてしまった。

扉の短歌の「聴く琵琶の」あたりが少し読みづらく、流麗な塚本らしくないと思った。しかし、ルーペで確認すると、愛用の極細書き万年筆を半回転させ、背を下にして書いていたペン先の筆圧が紙に残っているところなど、いつもながらに、と懐かしく思い出された。

発行は2002年10月、すなわち塚本82歳の頃。2005年6月の逝去を思えば、入退院や治療もあり、時間を惜しみつつペンを取っていたのではと推察される。

さて、この本には、紫式部が源氏のために作った物語と和歌に協奏するように、各帖の冒頭に塚本の新作短歌五十四首が添えられ、古典を愉しみつつ、その時々の知識が新訳を読むかのごとく理解できるよう配慮された珠玉のエッセーがそえられている。

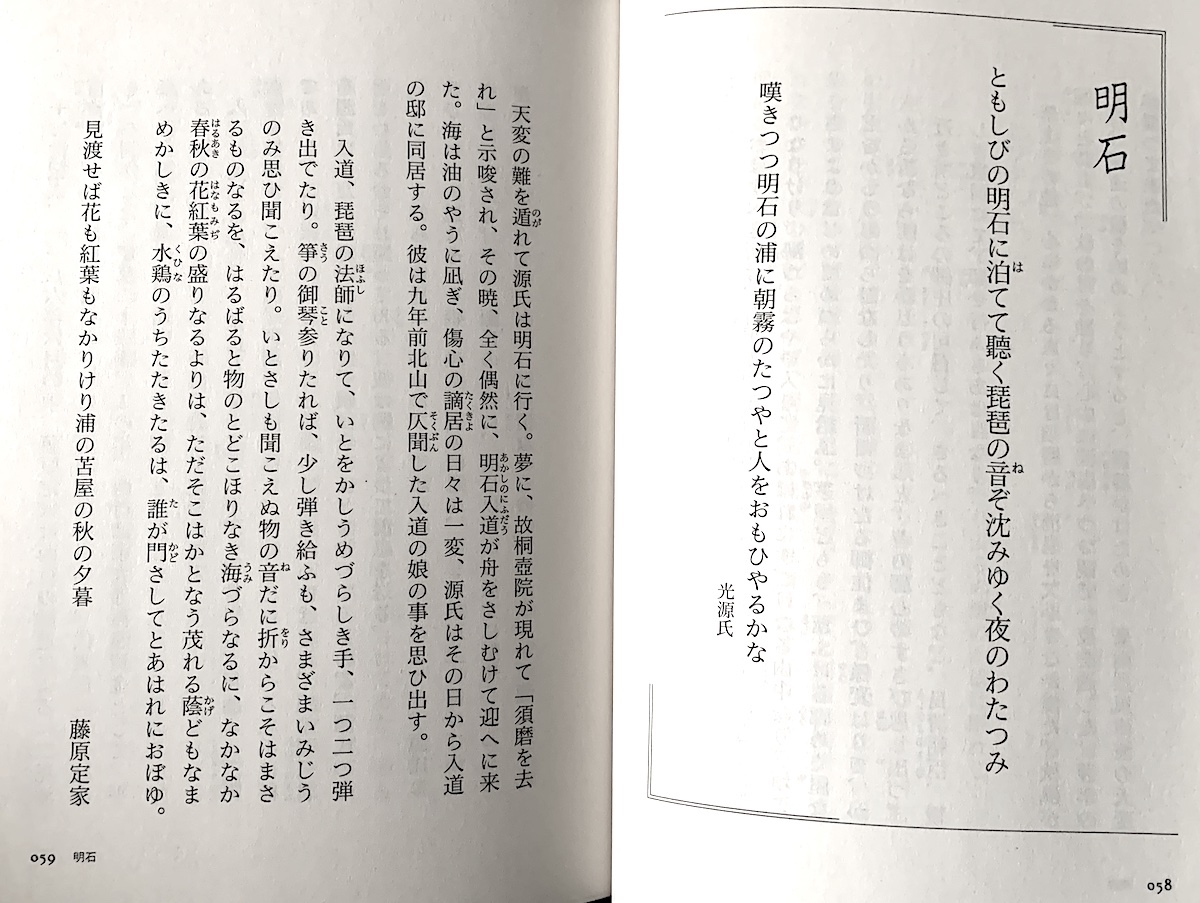

明石の帖には、もちろん「ともしびの明石に泊てて」の歌が、

「嘆きつつ明石の浦に朝霧のたつやと人をおもひやるかな 光源氏」

と並べて掲げてある。物語の内容、明石の入道が舟を差し向けて迎えにきたくだりや、入道の琵琶に和して、光源氏が久々に琴を袋から取り出し、秘曲「広陵散」を披露したところを一首に巧みに織り込み、最後を「夜のわたつみ」と雅やかに静かに締めるあたり、何度読んでも惚れ惚れする。

この「わたつみ」のひらがな書きも、「海(うみ)」と「海神(わたつみ)」の両方がイメージできるようにとの配慮であろう。

そして、今一首、「明石の浦」から

「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ 藤原定家」

を、紹介するあたり、普通の源氏物語の訳本では到底あらわせない。

本文 58-59P (左端に定家の歌)

日本の和歌史と歌を知り尽くし、24歳の定家が、1186年6月頃、西行の勧進による『二見浦百首』の中に、源氏・明石の章句を引いて制作したものと、源氏200年後の経緯まで解説した面白さがある。

また、塚本邦雄といえば前衛短歌の領袖である。

その彼が、前衛・現代調を抑え、それぞれの物語に相応しい短歌を創作したところも堪能したい。1983年発行、冨山房百科文庫の『塚本邦雄撰 清唱千首』の古典鑑賞力などがあってこその名著であろう。

書 名:源氏五十四帖題詠

著 者:塚本邦雄(つかもと・くにを)

発 行:2002年10月9日(第一刷発行)

発行所:筑摩書房 ちくま学芸文庫

カバーデザイン:熊谷博人

ISBN4-480-08717-6

参考:

注1:『源氏物語 明石』紫式部 「與謝野晶子訳」

https://www.aozora.gr.jp/cards/000052/files/5028_11650.html