わがやどの花見がてらにくる人はちりなむのちぞこひしかるべき

凡河内 躬恒

古今和歌集に収載された作者は、凡河内 躬恒(おおしこうち の みつね)。

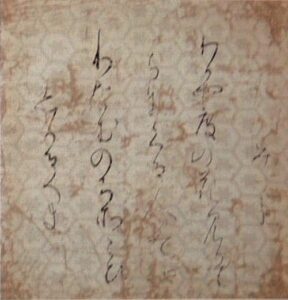

わがやどの・・・(寸松庵色紙)

凡河内躬恒「三十六歌仙額」(狩野探幽 画)

たとえば、百人一首の「心あてに折らばや折らむ初霜の 置きまどはせる白菊の花 みつね」でも暗記していなければ、この作者名が読めないのでは無かろうか。三十六歌仙のひとりでもある。

凡河内躬恒(859頃生~925頃没)は、平安時代前期の宮廷官僚。優れた歌人でもあった。宇多天皇、醍醐天皇に仕えて勅撰の『古今和歌集』選者に任じられ、紀貫之・紀友則・壬生忠岑などと共に編纂にあたった。撰者の特権か、躬恒の歌は貫之に次いで多く六十首も選ばれている。

桜の花の咲く頃になると、私はこの歌をよく思い出す。

ところが、かつて読んだ『日本古典文学全集』(小学館)の口語訳や鑑賞批評を信じたために、うっかり作者の意図や歌意を見逃していたようである。 (あるいは、校注・訳の小沢正夫氏のデリケートな配慮?)

例えば、『土佐日記』で有名な紀貫之は、承平四年(934)、土佐守としての四年の任期を終え、京へと旅立つ。その舟旅の事情を記録した日記を「男もすなる 日記といふものを 女もしてみむとてするなり」と偽って、男性官僚でありながら漢字を使わず「仮名書き」にしたことが有名である。

高知城と桜(2025.04.04 撮影)

凡河内躬恒も、この歌では女の心情になりきり、「久しく訪れてくれなかった思い人が、我が家の庭の桜を見に来たよといって一夜を過ごし、もう帰ってしまった。花が散ってしまった後(私の容姿も歳とともに衰える)は、もう来てくれないかもしれない。次はいつ来てくれるのだろう。」と、物語風に、当時の妻問婚の有り様を花に重ねて歌合で披露したのでは無かろうか。