花眩暈わがなきがらを抱きしめむ

冬野 虹

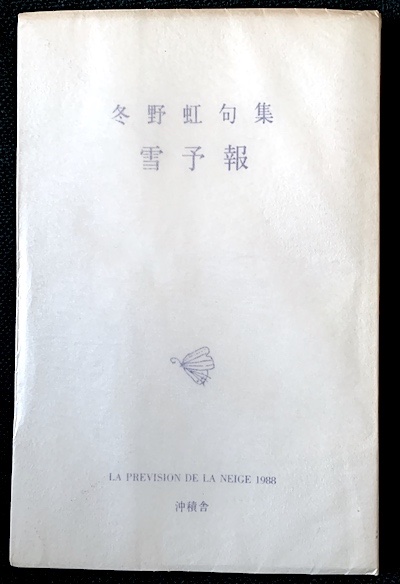

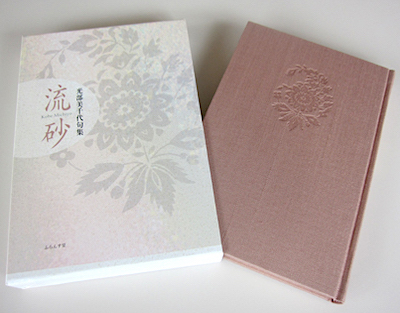

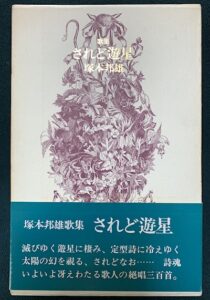

冬野虹句集『雪予報』1988

冬野虹句集『雪予報』表紙

いつも思うのだが、ある種の人間は、生まれながらに持った感性の鋭さを成長しても忘れない。それは、痛みを伴うほどの感性でもあるのだが、予知能力とも呼べそうな独特の詩心を内に秘め、おぼろげな白い光を発する心と領域をもつ人が確かに存在する。

言葉だけでは表せないナニモノかを、身振り、手振り、表情・・・全身で伝えてくれようとするのだが、なかなか理解できないもどかしさに、こちらが恥ずかしさを感じさせられることもある。

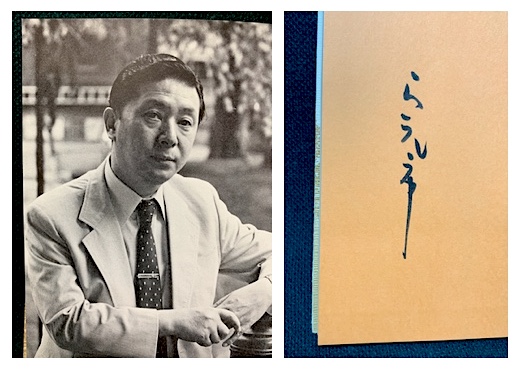

例えば、大阪生まれの冬野虹には、関西独特のイントネーションと考えがちに喋るゆったりとした間合いがあり、白い光と共に、あこがれを抱かせる詩情の持ち主でもあった。

掲句は、私が作句を初める以前の、鷹1979年6月号の一句。

「花眩暈」には、振り仮名が無い。きっと「はなめまひ」と読むのだろう。

「めまい」にも「目眩」ではなく、「げんうん」の漢字が当てられいるところなど、言葉選びの巧みさを窺わせる。

そして、「わがなきがらを抱きしめむ」のフレーズは、詩心を持つ俳人に、前触れもなく、すっと天から降りてきたようなイメージと言葉。

花の咲くには早い季節。しかし、見上げれば満開の薄墨色の桜が空を覆い、かすかな匂いが微風に漂う。一瞬の眩暈。愛し合い、二人で生きると約束したはずなのに、まるで王子が、白鳥の亡骸を抱くように「わがなきがらを抱きしめむ」と予言する。二人で逝くのではなく、一人は生きると。

冬野虹には、白いイメージがふさわしい。

言葉をあつかう人間は気をつけなければならない。明確なイメージが、しっかりした言葉に置き換えられると、未来にそのイメージが実現しやすいのだと。それが悪魔の呪文であったとしても。

冬野虹の句は、ふらんす堂のオンラインで読む『鷹俳句会 季語別鷹俳句集』を検索してみると12句掲載されている。これは、鷹俳句会に入り、会員、同人として藤田湘子の選を毎月受けた中から、特に優れた句として賞賛された記録ともいえる。しかも、その中では、掲載年が最も古かった。

鷹入会は1978年(S53)。それから1年、藤田湘子が見出した才能あふれる一句として選ばれ、褒められたことだろう。

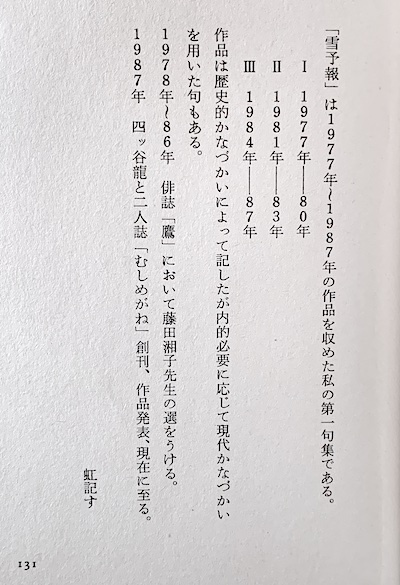

私の手元にある冬野 虹 句集『雪予報』を開けば、1977年から1987

年までの11年間の俳句が並ぶ。

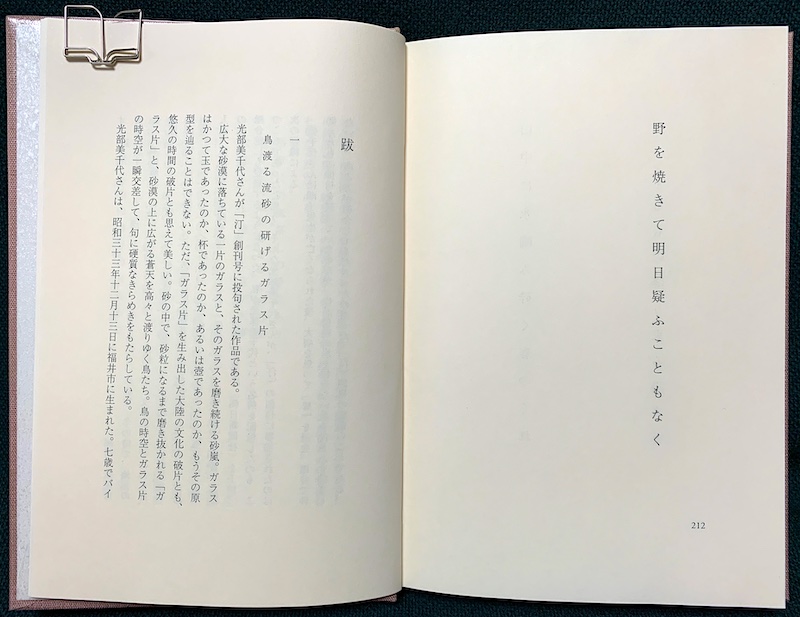

『雪予報』虹の後記

私自身のためにも、心に残る11句を書き写しておく。

三月や麒麟の夢を指にまき 24P

解剖室ではクレソンがのびてゐる 41P S51. 1

生まれなさいパンジーの森くらくして 48P

菊の露ふれあふ音の端に居り 67P S57.11

はるのすな君あらあらし我かすか 68P S58. 3

すべりおちる白い芙蓉のはなのふち 74P

十二人こはかつたのとコーラ飲む 79P

絵双六野になみうつてゐるマリア 97P

自動ドアわなわなひらく雪予報 110P

雪の香やとぢこめられる否の声 117P

かなぶんぶんロングスカートでゆくわ 128P

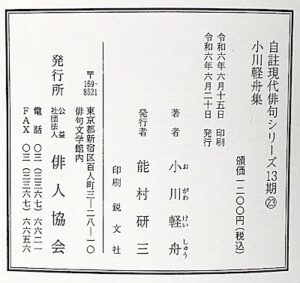

『雪予報』出版情報

1984年 5月、鷹俳句会で知り合った「四ツ谷 龍」と神戸へ転居

1986年12月、鷹俳句会退会

1987年 3月、龍と結婚

1987年 9月、龍と虹の二人文芸誌「むしめがね」を創刊

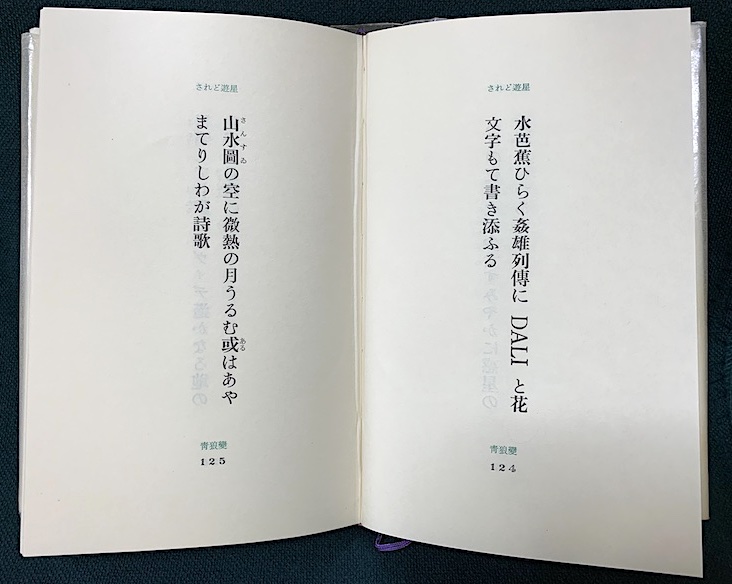

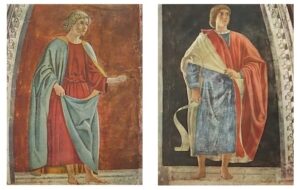

1988年頃から1年ほど、二人で塚本邦雄の文学講義を京都で聴講

この当時、短歌の玲瓏会員でもあった私のために、四ッ谷龍が録音した塚本の聴講テープを2本ダビングして郵送してくれた。

また、何処かの「歌曲歌詞コンクール」に、冬野虹の作詞『あした りすに』が受賞して発表会があったそうで、男性テノール歌手が歌った歌曲のテープも頂いたのだが、今思えば、虹の声が入っていなかったのが残念でならない。

あした りすに

作詞:冬野 虹

りすに会ったむすめ

鎌倉の庭 お寺の庭

手袋をはずしてごらん

走るりす

見上げた枝に 高い梢に

空は今ちらばり

新月の ぬばたまの 闇は唄う

鎌倉の鐘は響く

鐘の音そらへ 散りゆき

星はもどるよ もどるよ

手袋をはずしてごらん あした

2002年2月、自宅にて急逝。

いつまでも白い星となり輝きますように!

2025.10.22

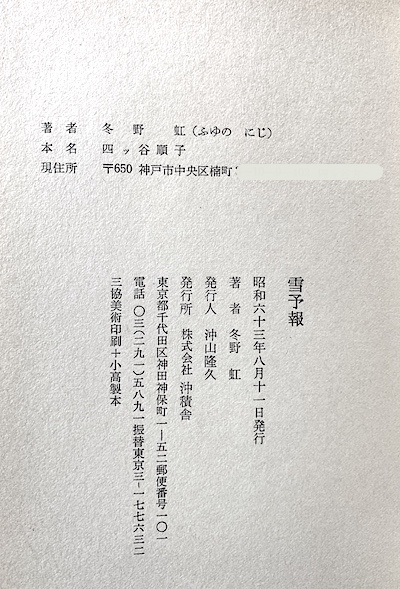

書 名:句集『雪予報』

著 者:冬野 虹(ふゆの にじ)

発 行:1988年8月11日(S63)

発行所 :沖積舎

参考:

注1:むしめがね

俳句、短歌、文学、現代美術のページ

https://www.big.or.jp/~loupe/