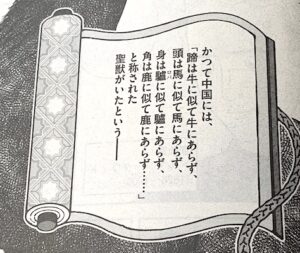

蹄は牛に似て牛にあらず、

頭は馬に似て馬にあらず、

身は驢に似て驢にあらず、

角は鹿に似て鹿にあらず・・・・・・

『絶滅動物物語』 うすくらふみ

漫画雑誌『ビッグコミック』を読んでいたら、ギリシャ神話のスフィンクスに謎をかけられるような言葉に引き寄せられた。

ギリシャ神話では、謎が解けず多くの通行人が食い殺されたところを、オイディプスに「人間である」と答えられたので、スフィンクスは谷底に身を投じて死んでしまったとされている。

さて、引用文は西洋ではなく中国。かつて「シフゾウ」と称された聖獣がいたという話と、その顛末を描いた漫画開巻の扉絵の言葉。

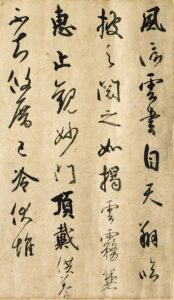

画像(BigCo20250525a.jpg) 解像度(中)

漫画『絶滅動物物語』の扉絵の言葉

ビッグコミック表紙 (2025.05.25 発行)

漫画だけでは「シフゾウ」なる動物の姿がはっきりしないので調べてみると、

シフゾウ (四不像、Elaphurus davidianus) は、哺乳綱鯨偶蹄目(ほにゅうこうげいぐうていもく)(かつては偶蹄目とされていた)シカ科シフゾウ属に分類される偶蹄類。シフゾウ属における唯一の現生種である。属名”Elaphurus”は、「尾のあるシカ」の意。

とあって、飼育園で撮影したと思われる動物の写真もあったが、ちょっとがっかりした。

子供時代に「まさおかしき」や「みやざわけんじ」の話を聞いていて、後から写真を見てがっかりしたのと何処か似ている。

やはり、聖獣と言えば、麒麟、霊亀、応龍(おうりゅう)、鳳凰。そして、東西南北を守護する青龍、朱雀、白虎、玄武や、中央の黄龍 (こうりゅう)、神の使いの男鹿や白馬、白象たちだろうか。

角がシカ、頸部がラクダ(もしくはウマ)、蹄がウシ、尾がロバに似ているが、そのどれでもないと考えられたことが名前(四不像・四不相・四不象と表記)の由来、という説が有力らしい。

時代が進むと、人間のキメラ (chimera) もきっと作られてしまうだろう。果たしてその存在が、新たに生まれた者たちにとって幸せか不幸かは今の段階ではどちらとも言えない。「人間である」と、誇りを持って答えられるような存在であって欲しいと思う。

注1:キメラ (chimera)

ギリシア神話に登場する生物「キマイラ」に由来。

体内に異なる遺伝情報を持つ細胞が混じっている状態や個体のこと。

書 名:漫画雑誌『ビッグコミック』掲載

『絶滅動物物語』第3章 第4話「シフゾウ」

著 者:漫画=うすくらふみ、監修=今泉忠明(動物学者)

発 売:2025年5月10日

出版社:小学館