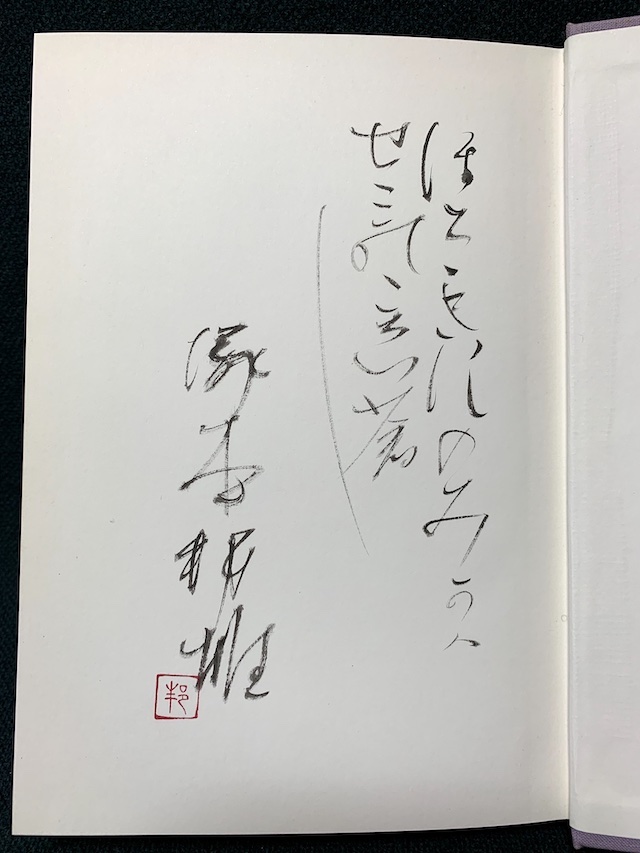

キリストとイエスの閒嚴しきにあやまちてたそがれのひるがほ

第十歌集『されど遊星』 塚本邦雄

『されど遊星』の箱表紙

前回のタイトルを「翡翠逍遥」としたので、思い立って書棚から塚本の分厚い第十歌集『されど遊星』を紐解き、何枚も色付箋をつけて見たのだが、一番気になったのは上掲の「キリストとイエス」の一首であった。

ちなみに、私は、父が神道、母が仏教、家には神棚が祀られていたが、あまり宗教へのこだわりもなく、「八百万の神や隠れキリシタンが好ましい」とうそぶけば丁度くらいのいい加減さで、臨機応変、その場に合わせて何の神でも仏でも拝んでいる。

従って、子供の頃は、イエス・キリストとは、「イエス」が名前で、「キリスト」が名字の男性で、十字架で磔になって殺された人・・・くらいの捉え方しかしていなかった。

何しろ、『新約聖書』の初めの「マタイによる福音書」の第一章には、

1 アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図

(中略)

16 ヤコブはマリヤの夫ヨセフの父であった。このマリヤからキリストといわれるイエスがお生まれになった。

現在の日本人であっても、前知識なく読めば、「キリストさん家にイエスくんが生まれたそうよ」と、読めてしまうだろう。

塚本邦雄が、いつからこの違いを教えられ気付いたのかは分からない。しかし、「はざまは厳しいのに・・・」と、多くの人の誤解を指摘しようとしている。

この歌集出版の1年前、塚本による現代俳諧頌『百句燦々』(1974年10月11日)が講談社から発行されているが、その第一句目は、石田波郷の句であった。

金雀枝や基督に抱かると思へ 石田波鄕

そして、この句に関する解釈で、塚本は次の様に述べている。

抱かれるのが厩の嬰兒イエスであれ十字架下ピエタのイエスであれ、抱く者はつねに聖母マリアであつた。この作品の不可解な魅力はまづ抱かれる者の位相の倒錯と抱く者の遁走消滅に由緣する。抱く「キリスト」についても疑問はある。すなはちこれを巷閒言ひ慣はされて來たやうに、ほぼイエスと同義の固有名詞として用ひてゐるのか、本義通り「油注がれたる者、王」といふ普通名詞として用ひてゐるのか、後者ならば作者は基督敎徒もしくはそれに準ずる聖典、敎義の理解者であらうし、句は、人閒イエスならぬメシアそのものに抱かれる法悅を暗示することとならう。(後略)

すなわち、「イエス」とは、「紀元前4年以前に、マリアの処女懐胎により、ユダヤのベツレヘムで生まれ、ガリラヤのナザレで育った者の固有名詞。後に制度化されたユダヤ教を批判。西暦30年頃エルサレムで十字架の刑に処せられ死亡。しかし、死後、復活したと伝えられたナザレのイエス」である。

そして、「キリスト」とは、名字・苗字や家族名(ファミリーネーム)などでは無く、「元来、油を塗られた者の意として、王に与えられた称号。ただし、紀元後1世紀には、この世の終末に現れる救世主(メシア)の意味になった」と理解しなければならない。

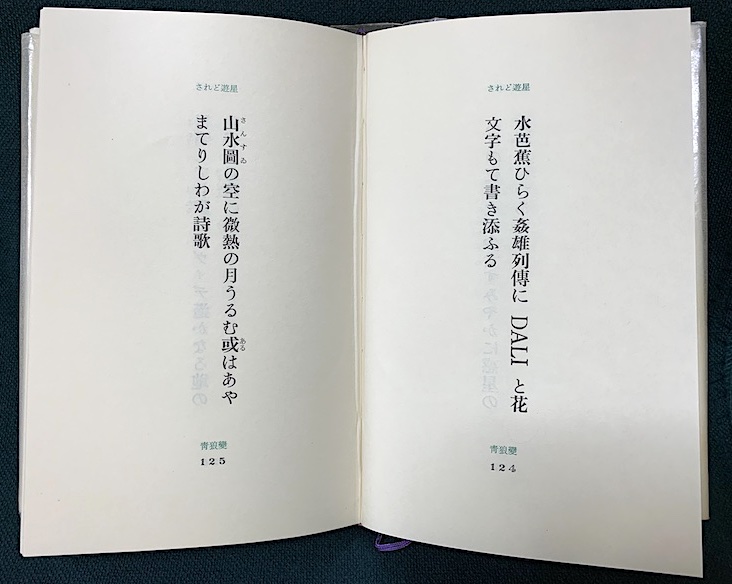

歌集『されど遊星』は、殊の外贅沢な歌集で、内容は、1973年(S48)重陽から1975年立春まで、約五百日間に発表した短歌に新作五十首を加えた三百首。これを七篇に再構成して、見開き二首、1ページにはたった一首だけを二行書きの大ポイントで凸版印刷したもので、文字が匂い顕つ花のように並べられている。

左右の短歌を関連付けて読めば、また違った味わいも湧き上がり、何度読み返しても飽きることがない物語が潜んでいる。

『されど遊星』の見開きページ

さて、黄昏に咲くのは夕顔であるが、昼に咲いた「ひるがほ」が夕方まで咲いていたのを見つけたと短歌ではさらりと言っているが、「あやまちて」が、人にも花にも掛かっているところが塚本風といえよう。また、昼顔は、朝顔ほど大きくも鮮やかでも無く、朝から昼にかけて咲き夕方には萎むところが哀れでもある。

加えて、この歌を作ったころの「ひるがほ」には、カトリーヌ・ドヌーブ主演の映画『昼顔』(1967年)の官能的イメージもあったはずである。

なお、アサガオならば自家受粉でも種子を作るが、ヒルガオは他の株の花粉がなければ種を得られないそうだ。

そして、生物学的には、

アサガオ(朝顔)は、ナス目ヒルガオ科サツマイモ属アサガオ

ヒルガオ(昼顔)は、ナス目ヒルガオ科ヒルガオ属ヒルガオ

ユウガオ(夕顔)は、ウリ目ウリ科ユウガオ属ユウガオ

似ているようでも、夕顔とはかなり別物である。間は厳しいと言うべきだろうか。

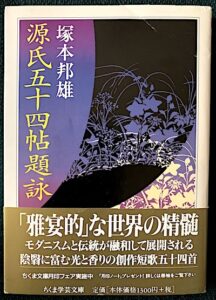

『されど遊星』の表紙

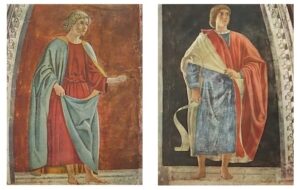

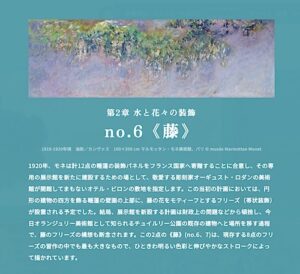

『されど遊星』の装幀も、いつものように政田岑生であったが、この表紙挿絵がどこから引用されたのか気になって調べて見た。

イタリアのアレッツォにある「サン・フランチェスコ教会」のバッチ家礼拝堂、ピエロ・デッラ・フランチェスカによるフレスコ画『聖十字架伝説』(1452〜1466年)の右上、天井近くの預言者(エレミア or イザヤ)のイラストらしい。

預言者「エゼキエル」(左)と 預言者「エレミア」(右)

サン・フランチェスコ教会の『聖十字架伝説』など

サン・フランチェスコ教会のバッチ家礼拝堂

ただし、右上の預言者が「イザヤ(Isaiah)」か「エレミア(Jeremiah)」かは、美術史家の間でもまだ議論が続いており、画像だけでは特定が難しいとのこと。今はエレミア説が主流らしい。ピエロの時代のイタリア美術では、エレミアが預言者として頻繁に登場し、視覚的伝統が強いとのことだった。

なお、左上は、預言者「エゼキエル」。

私は、313年に、ミラノ勅令で、キリスト教を公認したコンスタンティヌス1世だと思っていたので、ちょっと残念であった。

書 名:されど遊星

編 者:塚本邦雄

発 行:1975年6月20日(S50)

発行所 :人文書院

装 幀:政田岑生(まさだ きしお)

参考:

注1:油を注がれる

祝福として、王や祭司、預言者などの重要な人物を任命する際に、油を塗る儀式が行われていた。

注2:アレッツォのサン・フランチェスコ教会

サンフランチェスコ大聖堂は、イタリアのトスカーナ州アレッツォにある中世後期の教会で、アッシジの聖フランチェスコに捧げられている。

ピエロ・デラ・フランチェスカ(Piero della Francesca)によるフレスコ画『聖十字架の伝説』(Leggenda della Santa Croce)が描かれていることで特に有名。(Wiki)