日本舞踏では練習中に鏡を見てはいけないといいます。それは型にはまってしまうからです。

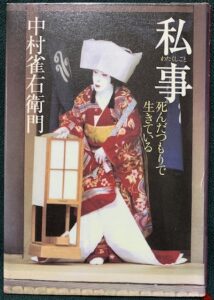

『私事』 中村雀右衛門

20年も前に出版された歌舞伎役者の言葉である。

4代目・中村雀右衛門は、重要無形文化財保持者(人間国宝)にもなったが、太平洋戦争での兵役や東宝の映画俳優の期間もあり、歌舞伎役者の子として生まれながらも波乱万丈の生涯であった。

歌舞伎座やこんぴら歌舞伎(金丸座)で、本物の歌舞伎を観たのも数えるばかり。そんな私がこの本を手にしたのは、生前の藤田湘子先生(2005.04.15 逝去)が新刊本を本屋で探したが見つけられなかった経緯の文章を目にしたからである。

『私事 -死んだつもりで生きている-』 (2005.01.07 発行)

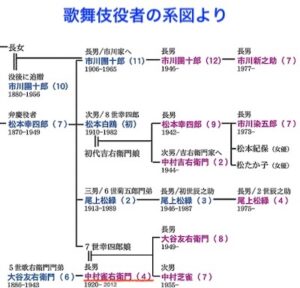

歌舞伎役者の系図、中村雀右衛門(4)

今なら、Amazonに注文すれば翌日には届くようになったが、20年も前なら書店に注文を出しても1ヶ月くらい待たされるのが普通であった。

さて、童話の『白雪姫』ではないが、バレエ教室の壁一面の鏡を初めて見て以来、ダンサーや踊り手は、大きな鏡を見ながら自分の振る舞いをチェックして姿態を治すものだとばかり思ってきたから、「日本舞踏では練習中に鏡を見てはいけない」とは、実に新鮮で驚かされた。

文章の続きには、

「型があるのに型にはまってはいけないというのは、人間というのは鏡を前にすると、どうしてもそこに映った姿に頼ってしまいます。自主的にやろうとする心がなくなってしまいます。(後略)」 とある。

日本の伝統芸の「型」は実に厳しい。

「だめだ」と叱ってくれる人がいる時はまだいいが、叱ってくれる人がいなくなると、どうやって型を守り、型を崩し、新しい型を生み出せばいいのか。マンネリに陥らず、自分を驚かせられるのかと途方に暮れてしまいそうになる。

工芸や短歌や俳句でも、常に昨日のわれを忘れて、今日のわれを生きようと思うが、古い型に閉じ込められ安易な日々を過ごしているような毎日・・・と、心の鏡を磨くことさえ忘れがちで、自分で自分に締め切りを作らねば、この怠惰な生活から抜け出せないのかもしれない。

今日を、今を生きていくのは、本当に難しい。

書 名:私事 -死んだつもりで生きている-

著 者:中村雀右衛門(4世)

発 行:2005年1月7日

出版社:岩波書店