からすむぎ一ヘクタール 火星にもひとりのわれの坐する土あれ 邦雄

旅行ぎらひで友人たちのあいだにも知られてゐた私だが、案外、妙な風の吹きまはしで、火星移住が可能になったあかつきには、第一番に申込む一人かも知れない。向うでの隣人がブラッドベリなら申し分ないのだが。

『翡翠逍遥』「卯月遠近法」 塚本邦雄

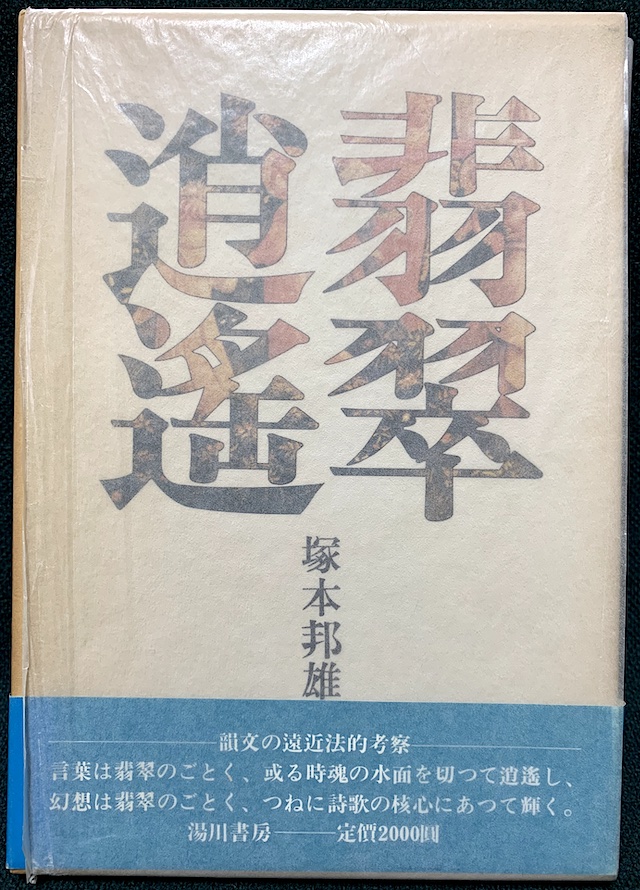

『翡翠逍遥』の表紙

米国の起業家、イーロン・マスク(Elon Musk、1971年生)は、宇宙輸送用ロケットを開発製造するスペースXを立ち上げ、火星に人類を移住させるプロジェクトを計画、推進している。

しかも、毎日のように打ち上げられる実験ロケットや実用衛星やStarshipについて、SNSの「x.com」に投稿される映像を見たり、人工知能「Grok」等の加速度的な発達を感じさせられると、火星への初飛行も間近に迫っているようにさえ思えて来る。

Elon Muskさんがリポスト

Dima Zeniuk @DimaZeniuk · 7月21日

“Every 2 years, we’ll try to get thousands of ships to Mars.”

— Elon Musk

Elon Muskさんがリポスト

SpaceX @SpaceX · 7月19日

Falcon 9 launches 24 @Starlink satellites from California

Elon Muskさんがリポスト

Dima Zeniuk @DimaZeniuk · 7月18日

The long-term goal is to eventually terraform Mars

※ 注:terraform(〈惑星〉を人が住めるようにする, 地球化する)

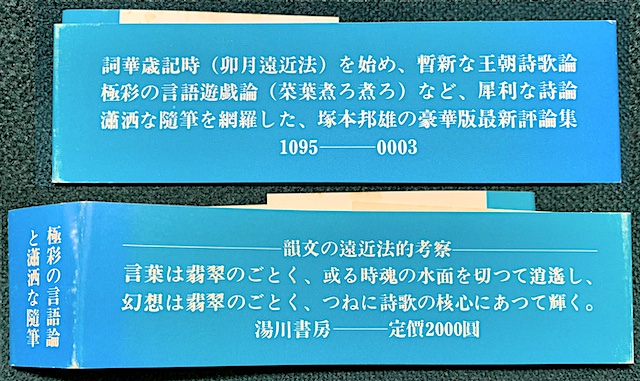

湯川書房から1997年に発刊された塚本邦雄の『翡翠逍遥』は、彼の超有能な秘書的存在でもあった政田岑生(まさだ きしお)によって、1958年〜1976年頃に執筆された各種新聞、雑誌、機関誌への寄稿や句集、歌集への献呈文、果ては未発表文までもが網羅された貴重な書籍である。

例えば、その中の「卯月遠近法」は、朝日新聞の1976年4月に4回連載され、その3回目に上掲の短歌と文章が掲載されていた。

後年、塚本の第11歌集『閑雅空間』が発表されたときには、「からすむぎ」には漢字があてられ、

燕麥一ヘクタール 火星にもひとりのわれの坐する土あれ

と、訂正されている。朝日新聞の振仮名表記の制限で〈〉付きになるのを嫌い、わざとひらがな表記で発表したのであろう。

しかし、何より驚いたのは、1976年当時、国内旅行でさえ嫌っていた塚本が「火星移住」の夢など持っていたと書かれていた内容である。ほとほと地球の住み難さ、戦争や災害・飢饉・高湿度に愛想が尽きていたに違いない。

日本脱出したし・・・どころか、地球脱出したし・・・の思い幾許か?

ちなみに、1975年6月、人文書院から発行された第10歌集名は、『されど遊星』であった。

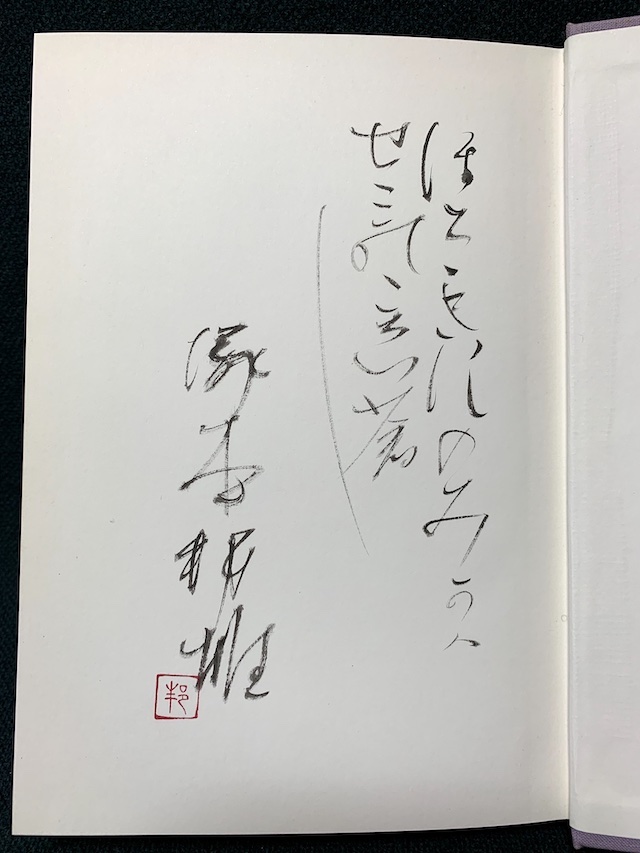

『翡翠逍遥』の揮毫

(ほととぎすのみかわせみのこゑ蒼し)

『翡翠逍遥』の帯、裏と表

書 名:翡翠逍遥

編 者:塚本邦雄

発 行:1977年1月25日

発行所 :湯川書房

装釘者 :政田岑生(まさだ きしお)

参考:

注1:イーロン・マスク〔ウィキペディア〕

南アフリカ共和国出身のアメリカ合衆国の起業家。(1971年6月28日 – )

注2:レイ・ブラッドベリ〔ウィキペディア〕

アメリカ合衆国の小説家、詩人。(1920年8月22日 – 2012年6月5日)