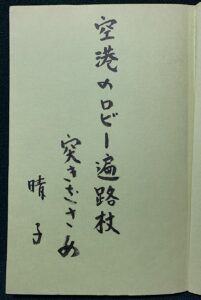

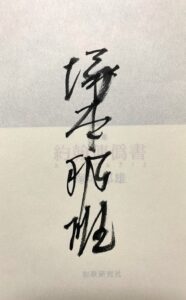

空港のロビー遍路杖突きをさめ 飯島晴子

かつて、鷹俳句会の飯島晴子さん(2000.06.06 逝去)にお願いして、私の大好きな一句を著作の見返しに書いて送ってもらったことがある。

サインペンではなく、わざわざ墨をすり、毛筆で一字一字にしっかりと気持ちを込め、背筋をのばし、まっすぐに認(したた)められていた。

飯島晴子の揮毫

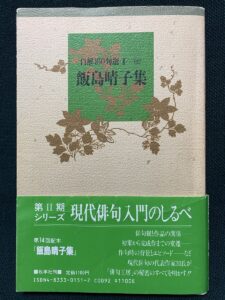

自解100句選 飯島晴子集

一読、説明のいらぬ俳句だが、作者の自解100句選集なので、その解説の一部を抜き出して紹介したい。なお、掲句は、昭和58年(1983)作。

「四月、高知鷹支部へ行く。句会の翌日、高知市近辺の札所寺廻りをした。

揚田蒼生さんから遍路衣裳一式を贈られて、遍路姿で宿を出発、三十六番青龍寺から三十一番五台山竹林寺まで六寺を廻った。四国は椿、桜、鶯と、春の盛りであった。遍路が春の季語であることが身をもってわかった。」

自解も実に明瞭簡潔。俳句と同様に研ぎ澄まされている。私を俳句に誘って下さった揚田蒼生(あげたそうせい)さんももう居ない。

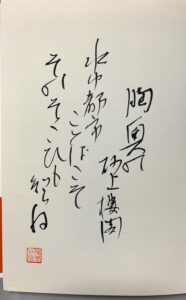

最後に、「空港へ着いて一安心、遍路杖を高く振って高知の人たちと別れた。」と、書かれている。この一書を開く度に、何度も手を振ってお別れした日の出で立ちと遍路杖が思い出されてならない。

書 名:自解100句選 Ⅱ- ② 飯島晴子集

発 行:1987年12月25日

著 者:飯島晴子(いいじまはるこ)

発行所:牧羊社

定 価:1100円