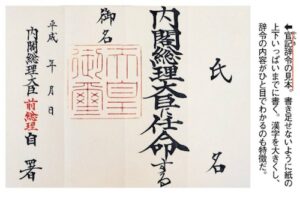

字の上手い下手は関係ありません。ちゃんと相手のことを想ってかくことが大切なのです。私も仕事で辞令を書くときは ”頑張って、いいお仕事をしてください” と心を込めて書いていました。

茂住 菁邨

学校で墨を磨って字を習ったのは、小学校や中学校の国語の時間だった。それ以来、ほとんど自己流なので、褒められるような字は書けない。

弟が小さな書道教室に通い、何級・何段かもらっていたはずだが、あまり気にすることもなく、確かに字が上手ければいいが、そこまで努力しようとも思わなかった。

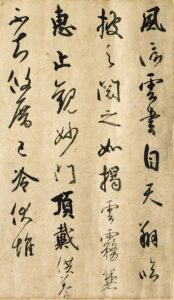

空海(弘法大師)の『風信帖』部分

「字の上手い下手は関係ありません。」と言ってくれると嬉しくなるが、流石に自筆の手紙を出そうとすると躊躇してしまい、礼状さえおろそかにしてきた。

字の良し悪しに気付いたのは、季刊『銀花』(文化出版局)の何号だったか、塚本邦雄の「芒彩集」特集で、散らし書きの現代短歌を見たときだった。あまりにも達筆すぎて、筆文字だけでは読めなかったが、印刷文字が添えられており何とか判読することができた。

このときばかりは、読めなくても上手い字ってあるもんなんだな~、とつくづく感心させられてしまった。私にとっては、絵を見るように頭の中にその筆跡が浸透して来るようで、背中がぞくぞくしたのを覚えている。

「高野切第三種」なる言葉も、このとき初めて知ったような有り様だった。

茂住 菁邨(もずみ せいそん)は、昭和31年生まれの書家。大学卒業後、内閣府に入府後、辞令専門官(国家公務員)と成り、令和3年に退官するまで41年間、勤めたとサライに記されていた。

官記辞令の見本。辞令専門官の筆文字。

昔の能書家・能筆のように、内閣府の人事課に勤務して、毛筆で公文書を書くのが業務だったとのことだが、いつまでそんな役割の人が存在できるのか、未来社会を想像するとかなり怪しくなってしまう。

しかし、AI搭載ロボットに置き換えられず、気品が有り、正確で読みやすく、人間らしく味のある文字を書き続けてもらいたい。

注1:高野切について(Wikipedia)

注2:引用文は、雑誌『サライ』2024年9月号、「国民栄誉賞から「令和」までをしたためた」と題したインタビュー記事」より

注3:『風信帖』は、空海から最澄へあてた手紙