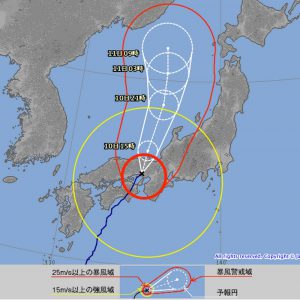

気象庁の発表する台風情報を見ていると、秒速15m以上の強風域(黄色の円内)とか、秒速25m以上の暴風域(赤の円内)があるが、その範囲があまりにも大きすぎると思われる。

実際に台風が過ぎ去って、大した風もないのに暴風域だとか、ほとんど風も無いのに未だに強風域のようにテレビニュースに、こんな画像が使われるたびに、その信憑性の無さに、気象庁の観測網はいったいどうなっているのだろうと不思議でならない。

実際、同心円で風速を示すことにどんな意味があるのだろう、

本来は、もっと楕円やいびつな円形であっていいはずだし、これまでの観測実績を高性能コンピュータで解析させれば、その範囲が正確で小さな円になるだろう。

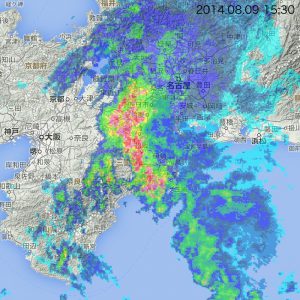

赤道周辺で発生した何日も前から、大型台風だ、大型台風だと言い続け、実際は、今年のように、台風圏そのものより、気圧配置によって太平洋から吹き込む風によって、はるか離れたところで集中豪雨が起こっていたりする。

現在の台風情報では、暴風域を円形で示し、この円内は暴風がいつ吹いてもおかしくない範囲とするようだが、この表示に決めた時と現在では、気象予測コンピュータの性能が著しく向上しているはずだから、もっと現実感のあるものに改めないと、誰も信じなくなってしまうだろう。

誰もが求めるのは、正確な情報に他ならない。

地震予知に比較すれば情報量も多く、衛星画像から得られるリアルタイムな映像と地上の気象観測所の情報を駆使すればいいと思うのだが、素人考えだと笑われるだろうか・・・それとも、日本国の気象庁もそんなに人材不足なのかと?

参考:気象庁、台風の大きさと強さ

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-3.html